疣的拼音: yóu  注音:一ㄡˊ 异体字:肬

注音:一ㄡˊ 异体字:肬![]()

![]()

![]()

![]()

部首:疒部 部外笔画: 4画 总笔画:9画 康熙字典:疣(9画)

简体部首:疒部 部外笔画:4画 总笔画:9画 造字法:形声:从疒,尤声 可拆字为“疒 尤”

繁体部首: 疒部 汉字是否常用:否 汉字五行:土 吉凶寓意:中 姓名学:博学多才,文静,财之意 字体结构:半包围

五笔:UDNV 仓颉:KIKU 郑码:TGR 中文电码:4001 区位码: 8064 四角号码: 00112

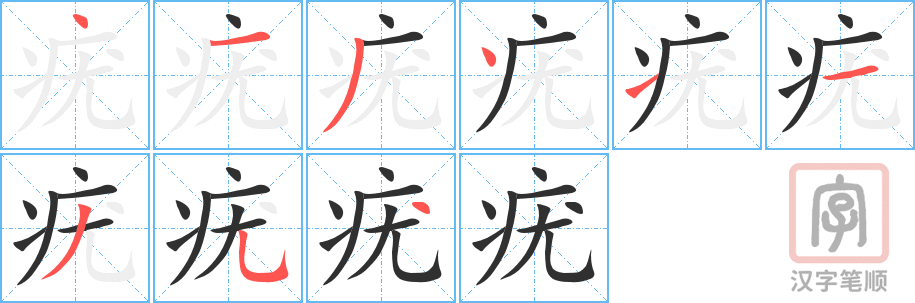

统一码:75a3 笔顺编号: 413411354 笔顺读写:捺横撇捺横横撇折捺 疣的笔顺 丶一ノ丶一一ノフ丶

疣字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

基本字义

(疣)yóu 一ㄡˊ

疣yóu(一ㄡˊ)

⒈ 一种皮肤病,病原体是一种病毒,症状是皮肤上出现黄褐色的小疙瘩,不痛也不痒(俗称“瘊子”)。

方言集汇

粤语:jau4

客家话:[海陆丰腔] riu2 [客英字典] ju2 [台湾四县腔] ju2 [梅县腔] ju2 [客语拼音字汇] yiu2 [宝安腔] ju2 (jiu2)

详细解释

疣

肬 yóu

〈名〉

(1) 皮肤病名 [wart]

肬,赘也。从肉,尤声。——《说文》

肬,肿也。——《广雅》

今学曾未如肬赘。——《荀子·宥坐》。注:“结肉。”

(2) 病原体是一种病毒,症状是皮肤上出现跟正常的皮肤颜色相同的或黄褐色的突起,表面干燥而粗糙,不疼不痒,多长在面部、头部或手背等处。如:疣子(疣。皮肤上长的肉瘤);疣疮(疣子)

(3) 用同“尤”。怨恨,归咎;过失 [hate;fault]

三皇之时,食肉衣皮,巢居穴处,以崇质朴,岂复须章黼之冠,曲裘之饰哉。然其人称有德,而孰疣之。——汉· 牟融《理惑论》

常用词组

疣赘

汉语大字典

[①][yóu][《廣韻》羽求切,平尤,云。]亦作“肬1”。

(1)皮肤病名。病原体是一种病毒。症状是皮肤上出现跟正常的皮肤颜色相同的或黄褐色的突起,一个或多个,表面干燥而粗糙,不疼不痒,好发于面部和手背。

(2)用同“尤”。怨恨,归咎;过失。

康熙字典

【廣韻】羽求切【集韻】【正韻】于求切,?音由。【玉篇】結病也。今疣贅之腫也。【釋名】丘也,出皮上,聚高如地之有丘也。【莊子·大宗師】附贅縣疣。【山海經】求如之山,滑水出焉,其中多滑魚,食之已疣。【註】疣,贅也。音由,結肉也。

又【集韻】尤救切,音宥。顫也。

说文解字

【疣】字造字法为形声:从疒,尤声。

【疣】字字形结构为半包围, 可拆字为“疒 尤”。

【疣】字现代部首为疒, 笔画为9画。

【疣】字异体字:肬

。

。

英语翻译

wart; tumor; goiter; papule

疣字在文言文中的意思

yóu

①<名>生在皮肤上的肉赘,通称瘊子。《庄子•骈拇》:“附赘县~,出乎形哉。”

②<名>比喻多余无用的东西。扬雄《法言•问道》:“允治天下,不待礼文与五教,则吾以黄帝、尧舜为~赘。”

带"疣"字的组词

决疣溃痈 、县疣 、悬疣 、悬疣附赘 、疣子 、疣猪 、疣疮 、疣痏 、疣赘 、疮疣 、疽疣 、痣疣 、瘢疣 、瘿疣 、缀疣 、臀疣 、赘疣 、附疣 、附赘县疣 、附赘悬疣

带"疣"字的成语

决疣溃痈 、悬疣附赘 、附赘县疣 、附赘悬疣