艾灸身体穴位图

艾灸是中医传统疗法,通过点燃用艾叶制成的艾绒、艾柱等,产生的艾热刺激人体穴位或特定部位,以激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能。

以下为你介绍一些常见可艾灸的穴位及其功效、方法: 养生保健类 足三里穴 位置:位于小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

简单找法是,正坐屈膝,用同侧手张开虎口围住髌骨上外缘,余四指向下,中指尖处即为足三里。

功效:调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪。

长期艾灸足三里可增强免疫力,改善消化系统功能,对胃痛、呕吐、腹胀、腹泻等胃肠疾病有防治作用。

艾灸方法:温和灸,将艾条点燃后,对准穴位,距皮肤2 - 3厘米进行熏烤,使局部有温热感而无灼痛为宜,一般每侧灸15 - 20分钟,至皮肤红晕为度,每日或隔日1次。

关元穴 位置:在下腹部,脐中下3寸,前正中线上。

功效:培元固本、补益下焦。

可用于治疗元气亏损所致的畏寒肢冷、腰膝酸软、阳痿早泄、月经不调、宫寒不孕等病症,也是养生保健、延缓衰老的常用穴位。

艾灸方法:隔姜灸较为常用。

将鲜姜切成直径大约2 - 3厘米、厚约0.3厘米的薄片,中间以针刺数孔,然后将姜片置于穴位上,再将艾绒捏成枣核大小放在姜片上点燃施灸。

当患者感觉局部有灼痛时,可将姜片稍提起,或更换艾炷再灸,一般灸3 - 5壮(一壮即一个艾炷从点燃到燃尽),每周2 - 3次。

呼吸系统类 肺俞穴 位置:在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

功效:调补肺气、止咳平喘、宣肺清热。

主要用于治疗咳嗽、气喘、咯血、鼻塞等呼吸系统疾病。

艾灸方法:回旋灸。

点燃艾条后,悬于穴位上方,距皮肤3厘米左右,围绕穴位做顺时针或逆时针方向的旋转移动,使皮肤有温热感但不灼痛,每侧灸15 - 20分钟,每日1次,5 - 7天为一个疗程。

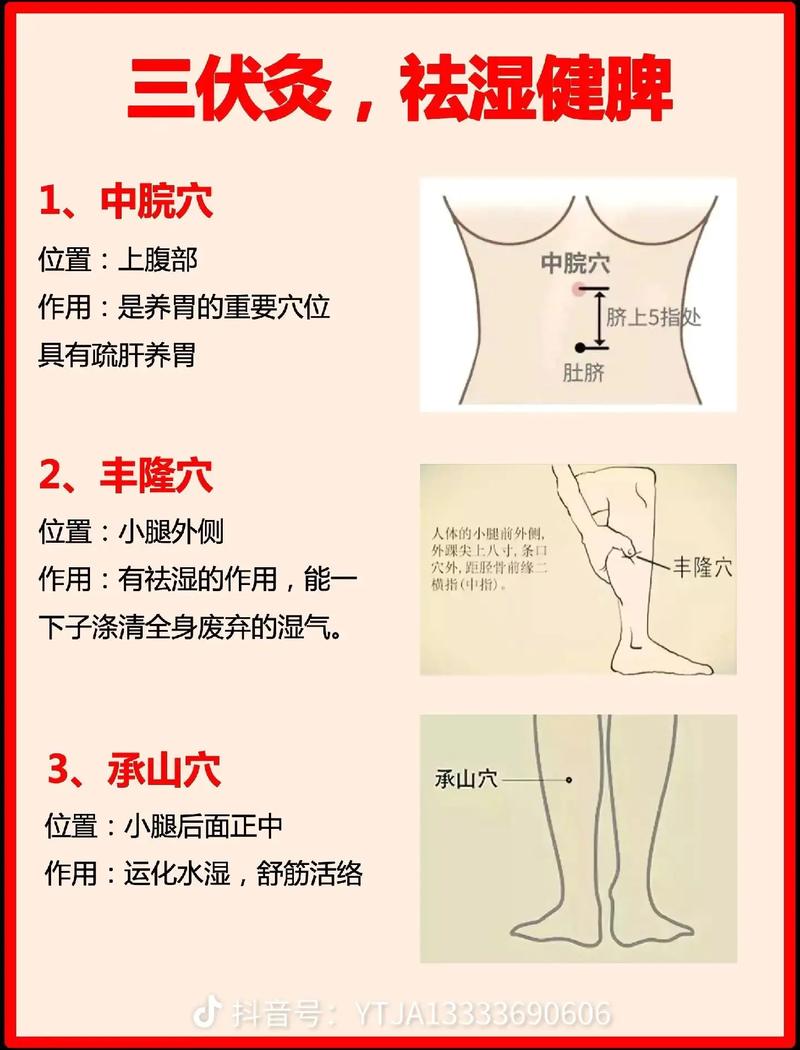

消化系统类 中脘穴 位置:在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。

功效:和胃健脾、降逆利水。

对胃痛、胃胀、消化不良、恶心、呕吐等消化系统症状有很好的调理作用。

艾灸方法:直接灸(瘢痕灸需专业人士操作,此处介绍非瘢痕灸)。

将麦粒大小的艾绒直接放在穴位上点燃施灸,当艾绒快要燃尽,患者感到轻微灼痛时,用镊子夹去艾灰,再换一壮继续灸,一般灸3 - 5壮,每周2 - 3次。

也可用温和灸,操作方法同足三里穴的温和灸。

妇科类 三阴交穴 位置:在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。

功效:健脾益血、调肝补肾,还可调经止带、安神。

常用于治疗月经不调、痛经、闭经、带下病、不孕等妇科病症。

艾灸方法:温和灸,每侧穴位灸15 - 20分钟,以局部皮肤微微发红为度,月经结束后开始艾灸,每天1次,连续灸7 - 10天。

注意事项 艾灸顺序:一般先上部后下部,先背部后腹部,先头面后四肢,先阳经后阴经。

禁忌人群:热性体质(如高热、面红目赤、便秘等)人群,孕妇腹部、腰骶部穴位,极度疲劳、过饥、过饱、醉酒者不宜艾灸。

施灸后反应:施灸后局部皮肤可能出现微红灼热,属正常现象。

若出现小水泡,只要保持局部清洁,避免感染,一般可自行吸收;若水泡较大,可用消毒针具挑破,排出泡内液体,再涂以烫伤油等,并用纱布包扎。

艾灸身体穴位图(1)

艾灸身体穴位图(2)

艾灸身体穴位图(3)

艾灸身体穴位图(4)

艾灸身体穴位图(5)

艾灸身体穴位图(6)

艾灸身体穴位图(7)

艾灸身体穴位图(8)

艾灸身体穴位图(9)

艾灸身体穴位图(10)

艾灸身体穴位图(11)

艾灸身体穴位图(12)

艾灸身体穴位图(13)

艾灸身体穴位图(14)

艾灸身体穴位图(15)

艾灸身体穴位图(16)

艾灸身体穴位图(17)

艾灸身体穴位图(18)

艾灸身体穴位图(19)

艾灸身体穴位图(20)

艾灸身体穴位图(21)

艾灸身体穴位图(22)

艾灸身体穴位图(23)

艾灸身体穴位图(24)

艾灸身体穴位图(25)

艾灸身体穴位图(26)

艾灸身体穴位图(27)

艾灸身体穴位图(28)

艾灸身体穴位图(29)

艾灸身体穴位图(30)