偏瘫下肢穴位图

偏瘫是指一侧上下肢、面肌和舌肌下部的运动障碍,是急性脑血管病的常见症状。

中医通过针刺、推拿等刺激特定穴位,对偏瘫下肢恢复有积极作用。

以下是一些常用穴位: 环跳穴 定位:在臀部,股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外1/3与内2/3交点处。

功效:此穴为足少阳胆经和足太阳膀胱经的交会穴,具有疏通经络、调和气血、强筋壮骨的作用。

刺激环跳穴能有效改善下肢的血液循环,缓解肌肉紧张,对于偏瘫导致的下肢活动不利、麻木、疼痛等症状有很好的治疗效果。

委中穴 定位:在膝后区,腘横纹中点。

功效:委中穴属足太阳膀胱经,为四总穴之一, “腰背委中求”,不仅对腰背部疾病有效,还擅长治疗下肢病症。

刺激委中穴可疏通膀胱经气血,改善下肢后侧的气血运行,对偏瘫患者下肢后侧肌群的恢复有促进作用,能增强下肢的力量,改善膝关节屈伸不利等问题。

阳陵泉穴 定位:在小腿外侧,腓骨头前下方凹陷中。

功效:阳陵泉是足少阳胆经的合穴,也是八会穴之筋会,有疏肝利胆、清热利湿、舒筋活络的功效。

对于偏瘫患者,刺激该穴可调节下肢的筋脉功能,缓解肌肉痉挛,增强下肢的运动能力,尤其对改善下肢外侧的肌肉力量和关节活动度有帮助。

足三里穴 定位:在小腿外侧,犊鼻下3寸,胫骨前嵴外1横指处,犊鼻与解溪连线上。

功效:足三里是足阳明胃经的主要穴位之一,具有调理脾胃、补中益气、通经活络等多种功效。

脾胃为后天之本,气血生化之源,刺激足三里可促进气血生成,为下肢提供充足的营养,有助于改善偏瘫下肢的无力症状,提高肢体的运动功能。

三阴交穴 定位:在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后际。

功效:三阴交为足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经交会之处,具有健脾益血、调肝补肾、安神助眠等作用。

对于偏瘫患者,刺激三阴交可调节肝脾肾三经气血,改善下肢内侧的血液循环,缓解下肢拘挛、疼痛等症状,促进下肢功能恢复。

解溪穴 定位:在足背踝关节横纹中央凹陷处,当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间。

功效:解溪穴属于足阳明胃经,有清胃化痰、通络宁神、舒筋利节的功效。

可改善偏瘫患者踝关节的活动功能,减轻足下垂、内翻等异常姿势,增强踝关节的稳定性,提高患者的行走能力。

太冲穴 定位:在足背,第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中,或触及动脉搏动处。

功效:太冲穴是足厥阴肝经的原穴,具有平肝息风、清热利湿、通络止痛的作用。

通过刺激太冲穴,可以调节肝经气血,改善下肢的气血供应,对偏瘫患者下肢的痉挛、僵硬等症状有一定的缓解作用,有助于放松肌肉,恢复肢体的灵活性。

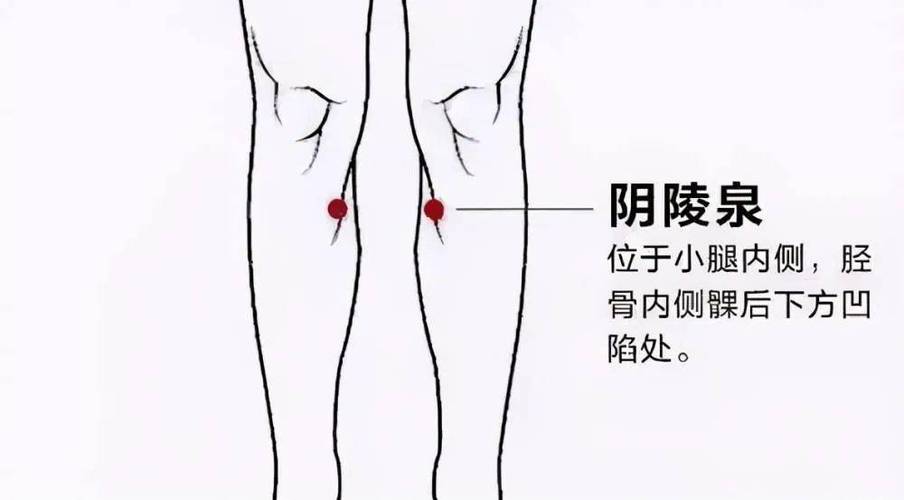

偏瘫下肢穴位图(1)

偏瘫下肢穴位图(2)

偏瘫下肢穴位图(3)

偏瘫下肢穴位图(4)

偏瘫下肢穴位图(5)

偏瘫下肢穴位图(6)

偏瘫下肢穴位图(7)

偏瘫下肢穴位图(8)

偏瘫下肢穴位图(9)

偏瘫下肢穴位图(10)

偏瘫下肢穴位图(11)

偏瘫下肢穴位图(12)

偏瘫下肢穴位图(13)

偏瘫下肢穴位图(14)

偏瘫下肢穴位图(15)

偏瘫下肢穴位图(16)

偏瘫下肢穴位图(17)

偏瘫下肢穴位图(18)

偏瘫下肢穴位图(19)

偏瘫下肢穴位图(20)

偏瘫下肢穴位图(21)

偏瘫下肢穴位图(22)

偏瘫下肢穴位图(23)

偏瘫下肢穴位图(24)

偏瘫下肢穴位图(25)

偏瘫下肢穴位图(26)

偏瘫下肢穴位图(27)

偏瘫下肢穴位图(28)

偏瘫下肢穴位图(29)

偏瘫下肢穴位图(30)