艾灸降火穴位图

艾灸通常被认为有温通经络、散寒除湿等作用,一般较少用于直接降火,但对于一些因寒凝、气血不畅等导致的虚火上炎情况,合理选取穴位艾灸也能起到一定的调节作用,达到引火归元、平衡阴阳的效果。

以下是一些相关穴位: 涌泉穴 位置:位于足底,屈足卷趾时足心最凹陷中 。

约当足底第2、3趾蹼缘与足跟连线的前1/3与后2/3交点上。

功效:肾经的首穴,艾灸此穴位可以滋阴益肾、平肝息风、引火归元,对于虚火上炎引起的咽喉肿痛、头晕目眩、失眠等有一定效果。

比如有些人经常熬夜后出现咽干口燥、心烦失眠,通过艾灸涌泉穴能得到一定程度的缓解。

操作方法:睡前艾灸较为合适,采用温和灸,将艾条点燃后,距离穴位皮肤2 - 3厘米进行熏烤,使局部有温热感而无灼痛为宜,每个穴位艾灸15 - 20分钟,至皮肤红晕为度。

足三里穴 位置:位于小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

功效:作为保健要穴,艾灸足三里能调节脾胃功能,促进气血生化,增强机体免疫力。

脾胃功能正常,气血充足且运行顺畅,有助于虚火下行。

对于因脾胃虚弱导致的虚火上浮,如口腔溃疡反复不愈等情况有改善作用。

操作方法:可采用回旋灸,即将艾条悬于穴位上方,距皮肤3厘米左右,围绕穴位做顺时针或逆时针方向的旋转移动,使皮肤有温热感但不灼痛,每侧穴位艾灸15 - 20分钟。

三阴交穴 位置:在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方。

功效:三阴交是肝、脾、肾三条阴经的交会穴,艾灸此穴可健脾益血、调肝补肾,对于阴虚火旺引起的各种症状,如潮热盗汗、月经不调等有一定的调理作用,通过滋肝肾之阴来抑制虚火。

操作方法:使用温和灸,每次艾灸15 - 20分钟,两侧穴位可交替进行。

注意孕妇不宜艾灸三阴交。

太溪穴 位置:在足内侧,内踝后方,当内踝尖与跟腱之间的凹陷处。

功效:是肾经原穴,艾灸太溪穴能够滋阴补肾、清热生气。

对于肾阴不足、阴虚阳亢所导致的上火症状,如腰膝酸软、头晕耳鸣、牙齿松动等有较好的调理功效。

操作方法:采取雀啄灸,像小鸟啄食一样,将艾条一上一下地施灸于穴位,使局部有温热感而不灼痛,每侧穴位艾灸10 - 15分钟。

大椎穴 位置:位于脊柱区,第7颈椎棘突下凹陷中,后正中线上。

功效:为督脉之穴,总督一身阳气。

艾灸大椎穴可激发阳气,起到清热解表、疏风散寒的作用,对于外感风热引起的发热、上火等症状有一定的治疗效果。

操作方法:使用隔姜灸效果较好,将姜片放在大椎穴上,再放上艾绒做成的艾炷点燃施灸,一般灸3 - 5壮(一壮即为一个艾炷从点燃到燃尽),以局部皮肤红晕为度。

不过大椎穴艾灸降火更适用于实证热证初期,体质极度虚弱者需谨慎。

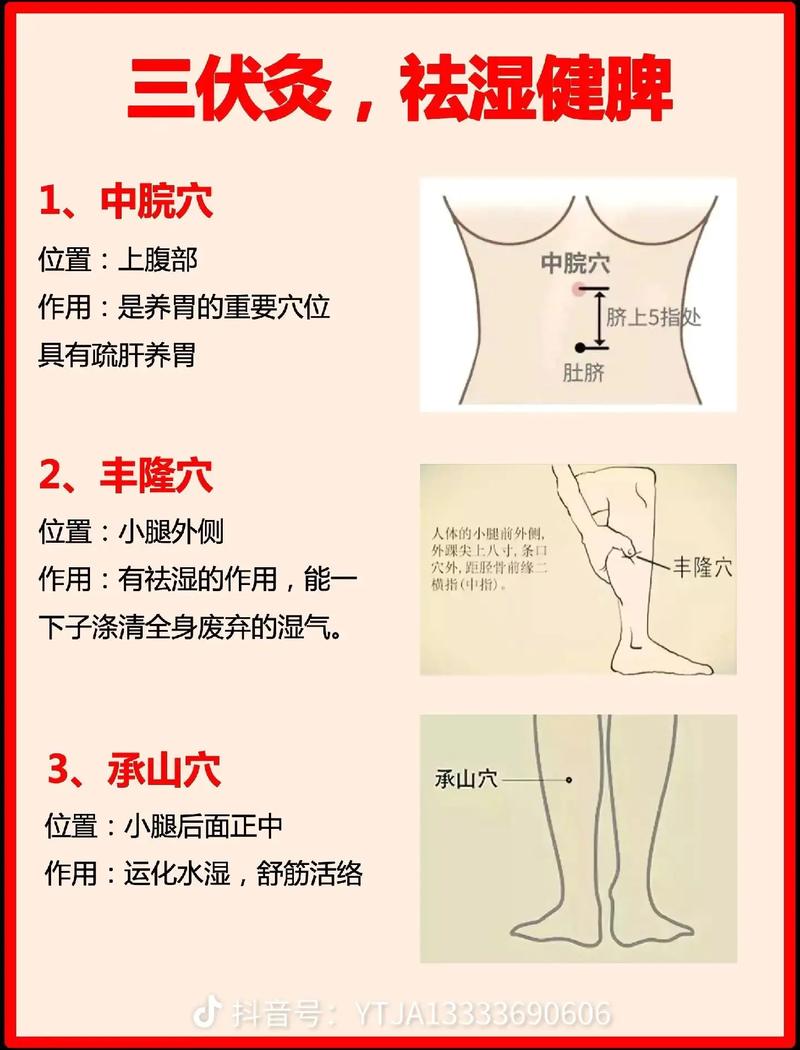

艾灸降火穴位图(1)

艾灸降火穴位图(2)

艾灸降火穴位图(3)

艾灸降火穴位图(4)

艾灸降火穴位图(5)

艾灸降火穴位图(6)

艾灸降火穴位图(7)

艾灸降火穴位图(8)

艾灸降火穴位图(9)

艾灸降火穴位图(10)

艾灸降火穴位图(11)

艾灸降火穴位图(12)

艾灸降火穴位图(13)

艾灸降火穴位图(14)

艾灸降火穴位图(15)

艾灸降火穴位图(16)

艾灸降火穴位图(17)

艾灸降火穴位图(18)

艾灸降火穴位图(19)

艾灸降火穴位图(20)

艾灸降火穴位图(21)

艾灸降火穴位图(22)

艾灸降火穴位图(23)

艾灸降火穴位图(24)

艾灸降火穴位图(25)

艾灸降火穴位图(26)

艾灸降火穴位图(27)

艾灸降火穴位图(28)

艾灸降火穴位图(29)

艾灸降火穴位图(30)