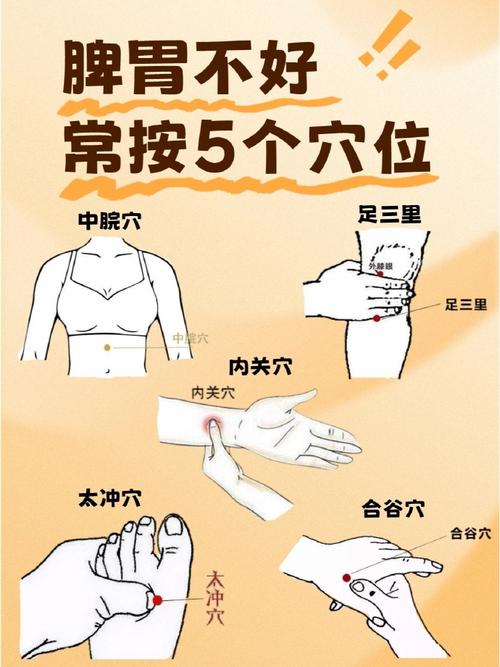

开脾穴位图

中医中有多个穴位有助于健脾开胃,增强脾胃功能,以下为您详细介绍: 足三里穴 位置:位于小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

简便取穴法:站位弯腰,同侧手张开,食指第二关节沿胫骨前缘向下滑动,中指指尖所指凹陷处即为足三里。

功效:调理脾胃、补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪。

刺激该穴位能促进消化液分泌,增强胃肠蠕动,提高脾胃的运化功能,对于食欲不振、消化不良、腹胀、腹痛等脾胃问题有较好的调理作用。

操作方法:可采用按揉法,用拇指指腹按压在足三里穴上,以穴位为中心做顺时针方向的旋转揉动,力度适中,以局部有酸胀感为度,每次按揉10 - 15分钟,每天可进行1 - 2次。

也可艾灸,点燃艾条一端,距穴位皮肤2 - 3厘米进行熏烤,使局部有温热感而无灼痛为宜,每次艾灸15 - 20分钟,每周2 - 3次。

中脘穴 位置:在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。

功效:和胃健脾、降逆利水。

它是胃之募穴,六腑精气汇聚之处,能有效调节胃部功能,增强脾胃的消化吸收能力,常用于治疗胃脘疼痛、腹胀、呕吐、呃逆等脾胃病症。

操作方法:按摩时,仰卧位,放松身体,用手掌大鱼际或掌根置于中脘穴上,做轻柔缓和的环形揉动,频率每分钟约60 - 80次,每次按摩10 - 15分钟。

也可进行热敷,将热水袋或热毛巾敷在中脘穴部位,温度以感觉温暖舒适为宜,每次热敷15 - 20分钟,可促进局部血液循环,增强脾胃功能。

脾俞穴 位置:在背部,当第11胸椎棘突下,旁开1.5寸。

功效:健脾和胃、利湿升清。

作为脾脏之气输注于背部的穴位,刺激脾俞穴可直接调节脾脏功能,增强脾胃的运化能力,改善消化功能,对脾胃虚弱、食欲不振、腹胀泄泻等症状有较好的调理作用。

操作方法:按摩时,可让他人帮忙,用拇指指腹垂直按压脾俞穴,力度由轻到重,以局部有明显酸胀感为度,每次按压3 - 5分钟,两侧穴位可交替进行。

也可采用拔罐的方法,在脾俞穴处进行留罐,一般留罐10 - 15分钟,每周2 - 3次,能起到疏通经络、调节脏腑功能的作用,但需注意拔罐后皮肤的护理,避免感染。

太白穴 位置:在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖趾关节)后下方赤白肉际凹陷处。

功效:健脾和胃、清热化湿。

它是足太阴脾经的原穴,能反映脾脏的功能状态,刺激太白穴可调节脾胃气机,增强脾胃的运化功能,对胃痛、腹胀、腹泻、便秘等消化系统疾病有一定的治疗作用。

操作方法:用拇指指腹按压太白穴,力度适中,以穴位局部产生酸麻胀的感觉为宜,每次按压3 - 5分钟,每天可多次按压。

还可以借助砭石或按摩棒等工具进行点按,以增强刺激效果。

公孙穴 位置:在足内侧缘,当第一跖骨基底部的前下方,赤白肉际处。

功效:健脾益胃、通调冲脉。

公孙穴是八脉交会穴之一,通冲脉,与脾胃关系密切,能调节脾胃升降,增强脾胃功能,对胃痛、呕吐、腹痛、泄泻、痢疾等脾胃病症有较好的治疗效果。

操作方法:以拇指指腹垂直按压公孙穴,做轻柔的旋转按揉,每次按揉3 - 5分钟,每日2 - 3次。

按揉时可适当加大力度,但要以能耐受为度,长期坚持可起到健脾开胃、促进消化的作用。

开脾穴位图(1)

开脾穴位图(2)

开脾穴位图(3)

开脾穴位图(4)

开脾穴位图(5)

开脾穴位图(6)

开脾穴位图(7)

开脾穴位图(8)

开脾穴位图(9)

开脾穴位图(10)

开脾穴位图(11)

开脾穴位图(12)

开脾穴位图(13)

开脾穴位图(14)

开脾穴位图(15)

开脾穴位图(16)

开脾穴位图(17)

开脾穴位图(18)

开脾穴位图(19)

开脾穴位图(20)

开脾穴位图(21)

开脾穴位图(22)

开脾穴位图(23)

开脾穴位图(24)

开脾穴位图(25)

开脾穴位图(26)

开脾穴位图(27)

开脾穴位图(28)

开脾穴位图(29)

开脾穴位图(30)