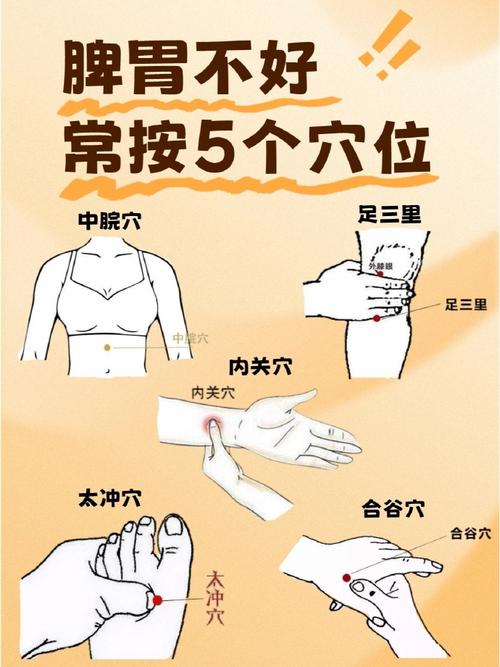

中医养胃穴位图

中医认为,通过按摩特定穴位,可起到调节胃部气血、增强胃功能、缓解胃部不适的作用,达到养胃目的。

以下为您介绍一些常见的养胃穴位: 中脘穴 位置:在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。

功效:和胃健脾、降逆利水。

此穴处于胃的募穴位置,对胃部各类问题有显著调节作用,能增强胃动力,促进消化吸收,有效改善胃痛、胃胀、恶心、呕吐等症状。

按摩方法:患者仰卧,施术者用指腹或掌心轻柔按揉中脘穴,频率约每分钟60 - 80次,每次按摩10 - 15分钟,每日1 - 2次。

足三里穴 位置:在小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

功效:燥化脾湿、生发胃气。

作为足阳明胃经的主要穴位之一,足三里穴不仅能调理脾胃、补中益气,还可增强机体免疫力,对胃痛、消化不良、便秘或腹泻等均有良好疗效。

按摩方法:用拇指指腹垂直按压足三里穴,力度适中,以穴位处产生酸麻胀感为宜,每次按压3 - 5分钟,两侧穴位交替进行,每日可按摩多次。

内关穴 位置:在前臂前区,腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

功效:宁心安神、理气止痛、和胃降逆。

内关穴对缓解胃部不适,如恶心、呕吐等有较好效果,尤其适用于因情绪波动、晕车等引起的胃部反应。

按摩方法:用另一手的拇指指尖按压内关穴,稍用力,以穴位处有明显酸胀感为度,每次按摩2 - 3分钟,双手穴位均可按摩,每日2 - 3次。

公孙穴 位置:在跖区,第1跖骨基底部的前下方赤白肉际处。

功效:健脾益胃、通调冲脉。

公孙穴是足太阴脾经的络穴,与冲脉相通,对脾胃不和、消化不良、胃痛、胃胀等症状有较好的调理作用。

按摩方法:用拇指指腹按揉公孙穴,力度由轻渐重,以穴位处感到微微酸痛但能耐受为宜,每次按揉3 - 5分钟,每日早晚各1次。

梁丘穴 位置:在股前区,髌底上2寸,股外侧肌与股直肌肌腱之间。

功效:理气和胃、通经活络。

梁丘穴是足阳明胃经的郄穴,擅长治疗急性胃痛、胃酸分泌过多等问题,具有快速止痛的作用。

按摩方法:用手指指腹垂直按压梁丘穴,力度稍重,以产生明显酸麻胀感为佳,每次按压1 - 2分钟,疼痛发作时可适当增加按摩次数。

胃俞穴 位置:在脊柱区,第12胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

功效:外散胃腑之热。

胃俞穴作为胃的背俞穴,直接反映胃部气血状况,可调节胃功能,缓解胃部疼痛、消化不良、食欲不振等症状。

按摩方法:患者俯卧位,施术者用双手拇指指腹按揉胃俞穴,手法轻柔缓和,每次按摩5 - 10分钟,每日1次。

中医养胃穴位图(1)

中医养胃穴位图(2)

中医养胃穴位图(3)

中医养胃穴位图(4)

中医养胃穴位图(5)

中医养胃穴位图(6)

中医养胃穴位图(7)

中医养胃穴位图(8)

中医养胃穴位图(9)

中医养胃穴位图(10)

中医养胃穴位图(11)

中医养胃穴位图(12)

中医养胃穴位图(13)

中医养胃穴位图(14)

中医养胃穴位图(15)

中医养胃穴位图(16)

中医养胃穴位图(17)

中医养胃穴位图(18)

中医养胃穴位图(19)

中医养胃穴位图(20)

中医养胃穴位图(21)

中医养胃穴位图(22)

中医养胃穴位图(23)

中医养胃穴位图(24)

中医养胃穴位图(25)

中医养胃穴位图(26)

中医养胃穴位图(27)

中医养胃穴位图(28)

中医养胃穴位图(29)

中医养胃穴位图(30)